"Два сладостных плода дарует нам ядовитое древо бытия: наслаждение нектаром поэзии и общение с добрыми людьми. "

Древнеиндийский афоризм

...

"Русская земля, да будет Богом хранима! Боже, сохрани Её! Нет на свете страны подобной Ей. Хотя бояре Русской земли несправедливы. "

Афанасий Никитин. «Хожение

за три моря».

И кто мог предположить, что через многие столетия из глухой Олонецкой губернии будет услышан голос, уже не обращенный к Богу, а к Самой Русской земле, России:

И кто мог предположить, что через многие столетия из глухой Олонецкой губернии будет услышан голос, уже не обращенный к Богу, а к Самой Русской земле, России:

Россия, Русь! Храни себя, храни!

........................................................

За все твои страдания и битвы

Люблю твою, Россия, старину,

Твои леса, погосты и молитвы!

«За все твои страдания и битвы», - сказано по-сыновни. Молитвенно текут строки Николая Рубцова. Вспоминается почему-то: «Христос молился, пот кровавый...» или встает в глазах чело русского мужика-пахаря, с которого сбегает солеными струями пот вековечного труда на земле-кормилице...

Мне трудно и почти невозможно разделить творчество трех моих друзей, истинных поэтов, тем более – разделить встречи с ними. Встречи!.. Что может быть выше встречи человека с человеком! Даже дьявольское скопление людей в жуткой суете городов не уничтожает этого чувства, и почти бессильны против него погоня за «выживанием», разделение и свободные наручники рынка...

Встречи с Анатолием, Николаем и Юрием – это, может быть, дар Божий.

Сказать иначе я не умею. Они честны, поэтичны, красивы. Они – патриоты Русской земли, знавшие ее историю, ее мучительную борьбу с тьмой, а также ее бесстрашное и настойчивое движение к свету, Истине... справедливости... Скажешь о Николае Рубцове, и тут же возникают лики Юрия Кузнецова и Анатолия Передреева, и наоборот.

Есть пословица о четырех евангелистах: «Четыре орла одно яйцо снесли». А эти три орла, обычная троица русских парней, эти три птенца из гнезда великой русской поэзии, возмужав и окрылотев «яко орлы», сотворили и, в некоей мере, восстановили прерванную войной связь поэзии классической с современностью в условиях сначала советской идеологии, а затем уже демократической; но как говорится: «хрен редьки не слаще». Они установили престол русской Поэзии в ее древнем алтаре, где сияет свет Божеской правды, - в народном сердце, поскольку фронтовое поколение, хотя и сказало свое слово, но ему было не дано сказать о России, как говорил Н. Рубцов. Ведь они даже слово «молитва» боялись произнести. «Володя, убрал бы ты слово Бог, у нас уж очень не любят Бога», - однажды горестно заметил мне честнейший поэт своего времени Николай Старшинов...

Он же, Николай Старшинов, жаловался мне, что хотя и неоднократно приезжал в Вологодскую область, но ему ни разу не удалось встретиться там с Николаем Рубцовым, там на его родине, которой он посвятил свои самые сердечные стихи, хотя жизнь его была в ту пору неуютной, сиротской, безрадостной...

Летели, летели недели

Да что там недели – года...

Не раз в ЦДЛе сидели,

А вот у реки – никогда... – писал Н. Старшинов, и наши встречи на природе носили бы совсем иной характер и оставили бы соответственно совсем иное впечатление. Безусловно, не зря ведь Аксаков отметил: «Все хорошо в природе, но вода – красота всей природы!»

Да, наша жизнь, как прохождение действительности через нас, есть тайна в бесконечности... Пока мы живем, пишем, встречаемся, заводим семью, мечтаем, всегда звучит в нашем сознании вечный, любящий голос: «Дети мои, еще малое время я с вами...» И мы начинаем торопиться, а еще хуже, суетиться и забывать друг о друге конкретно, в мыслях.

Чего только не пережили предыдущие поколения людей, а все равно свои болячки вызывают раздражение. Сейчас не только на природе не встретишься со своими друзьями, но и в ЦДЛе. Нет даже доступного пивного бара, где бы простой москвич мог выпить пива, как это было в недавнем прошлом, и пообщаться, извините, с себе подобными искренне, без обиняков и неповского «кота в мешке».

С творчеством моей «троицы» я познакомился раньше, чем с каждым из них, как существом человеческим, конкретно...

Моя мама относилась к моим друзьям по литобъединению настороженно.

«Нет, Вовочка, - говорила она, волнуясь, - какие же это писатели, нет у них благородства ни в разговоре ни в лицах, как у Л. Толстого, Тургенева, Пушкина, Тютчева... Нет, не будет из них толку». Позднее я прочел ей стихи

Н. Рубцова, А. Передреева и Ю. Кузнецова соответственно «Над вечным покоем», «Окраина», «Память». Она слушала с тем полным вниманием, которое присуще только русским крестьянкам, слушающим письма с фронта, с полей сражения... На глазах у нее появлялись слезы. «Да, вот это поэты! Но, небось, преследуют их? Все у нас преследуют за правду-то», - заключила она.

Не ходи ты, ради Бога, мама,

К этому колодцу за войной!

Как ты будешь жить на свете, мама,

Обмороженная сединой?

Маме моей, ходившей под бомбами с нами, детьми, это было близко, больно и почти невыносимо слушать.

Проблему переселения народа после «страданий и битв», когда горожане разбежались по всем окраинам России, а крестьяне хлынули в промышленные города, классически передал А. Передреев:

Околица родная, что случилось,

Окраина, куда нас занесло?

И города из нас не получилось,

И навсегда утрачено село.

Эти стихи Анатолия мама запомнила надолго. Она была другого, старшего поколения и потому душа ее до конца не утратила села; она была живым носителем крестьянской, языческой и христианской культуры, тем более, что крестьянские общины в городах Советского Союза сохранялись до 60-х годов ХХ столетия.

Когда умер мой отец, и мы с мамой как-то шли с кладбища, она со слезами в голосе говорила мне по пути: «Как же Коля-то твой, Рубцов, такой молодой, а знает смерть; я похоронила в войну своего папашу и маму, а вот так, как он, тогда не поняла своей трагедии»... И она процитировала по памяти: На кладбище действительно «одиноко, боязно и сыро, Там и ромашки кажутся не те, как существа уже иного мира». Мы с мамой, хотя и расстроились, но радость общения с поэзией, то есть с бессмертием, исподволь вселяла радость. Я до сих пор не перестаю восхищаться творчеством Николая Рубцова. Он современен, он пронзает нас, порой, сильнее Есенина и Пушкина именно потому, что показал всплеск нашего времени, зацепил самое больное в человеке нашего времени. Стихотворение «Над вечным покоем» мы тогда ценили и восхищались им, но никто из нас не догадывался, что стихотворение это гениально...

О маме своей я сказал бы стихами Юрия Кузнецова в благодарность ей за меня и за моих друзей: «такой души на свете больше нет, она забыта за поколеньем новым» (я слегка изменил вторую строку для логичности).

До нашего появления на свет, которого мы ждали в недрах времени, чтоб засвидетельствовать свое почтение Русской земле, над ней прошел ураган революций, гражданской войны, троцкизма, измывавшегося над хозяином земли, народом России... Великая Отечественная война списала многое, но не все... И в это самое время появилось и подросло наше поколение, малочисленное, из пламени войны, но все же появилось. Ю. Кузнецов всю жизнь глубоко переживал трагедию своей родной станицы. Что есть казак в России?! «Тихим Доном» И «Тарасом Бульбой» это явление не исчерпать... Ведь стремя для казацкого «чобота», сапога - «что крыло для пяты Меркурия»...

Так что же все-таки объединяет трех поэтов, о которых я пытаюсь рассказать? В чем состоит их прорыв в поэзии и жизни?

Все трое были поражены одной и той же пулей, и рана была общая – боль за Россию, любовь к ее историческому сознанию, к ее переменчивой судьбе, поражениям и победам, к народному горю и мужеству... Задымились старые раны наших отцов и дедов, сорванных с вековечного корня и брошенных в пучину непредсказуемого... Были вырваны дубы с корнями над их именами, над их будущим, если перефразировать кузнецовские строки...

Фраза из песни «С чего начинается Родина» - отвлеченная, поскольку слова «Отечество», «Отчизна» несут в себе суть, которая не может вызвать к жизни подобные вопросы:

Отец мой не ушел из жизни,

Он вошел в состав родной Отчизны.

Юрий Кузнецов с нескрываемым гневом упрекал поэтов и прозаиков фронтового поколения за то, что они не выполняют своего долга, как писатели, перед народом и страной...

Судьба же, придав мужества и глубину понимания взаимосвязи и сути силы вещей, дала возможность Анатолию Передрееву громче и убедительнее всех сказать об этом в стихах.

Николай Рубцов с удивительной, щемящей силой любви и всепроникающей кротостью исповедовал те же трагические ипостаси в истории вековечной России, ее народа. Рядом с ними всепонимающе врывался в литературу Юрий Кузнецов; он, наподобие крейсера, возмутил воды современной поэзии.

«Нет в мире виноватых», говорил Л. Толстой, однако вину за «все страдания и битвы» в свое время взвалил на себя С. Есенин; он поднял крест русского народа и нес его до Голгофы... Страдания Есенина А. Передреев воспринимал реалистически и, говоря о нем, порой плакал. Здесь уместно вспомнить расхожую нынче фразу о том, что кто-то же должен отвечать за «базар». Гению Толстого виднее, но... Вот в этом раскладе, разрезе, плане... может быть и есть то, что объединяет эту троицу, вышедшую из гнезда великой русской поэзии... Они, конечно же, были разными, как поэты, по художественному воплощению действительности, ее преломлению в своем творчестве, в глубине, методологии, но они понимали друг друга необычайно глубоко и истинно. Передреева очень любил Рубцов, он считал его большим поэтом и надеждой русской советской поэзии. Кузнецов тоже любил, уважал Передреева, всегда искал с ним встречи, творческой беседы, пытаясь приоткрыть тайну его поэзии, примериться к нему, но был несколько осторожен с ним, зная характер Анатолия... В сухие годы перестройки он относился к нему почтительно, поскольку уже был занят проблемами своего духа. Но без решения практических проблем на «вольных хлебах» не «проживешь; указующий перст перестройки на то указывал красноречиво. Надвигался рынок. Никто из нас не представлял, как можно торговать стихами: ведь они же не лапти... Николай Рубцов к этому времени уже ушел в мир иной. Анатолий Передреев переживал перестроечный период мужественно, раздосадовано, однако не высказывал своего впечатления от происходящего; вообще, он сильно увлекался поэзией, он купался в ней, и когда реальность коснулась всех нас серьезно, то немногие устояли; некоторые даже пить и писать бросили при жизни... А. Передреев ушел в мир иной без шума...

Юрий Кузнецов сумел, или ему было дано, перелететь на кривом ястребином пере, или же на Пегасе, через очередную русскую пропасть... Шел новый виток народного испытания. Опять вспоминаются бессмертные строки-молитвы Афанасия Никитина: «Русская земля, да будет Богом хранима! Боже, сохрани Её! На свете нет страны подобной Ей!» - и добавляет с горечью: «Хотя бояре Русской земли несправедливы»... Как и кто из писателей выполнял свой долг сказать трудно, но, во всяком случае, стало ясно, что поэты-фронтовики были едины в своем понимании великой роли Советского Союза в борьбе с фашистами; потом мнения разделились, и народ вновь стал терять всякие ориентиры – и экономические, и идейные, и всякие, но к «светлому будущему» стремились все.

* * *

Мы сидим в дубовом зале Центрального дома литераторов: Юрий Кузнецов, Лев Дубаев и я – на ту пору редактор книги Кузнецова «Русский узел». Юрий пригласил нас отметить выход этой книги почти с восточной ритуальностью. У нас все хорошо. Мы молоды настолько, что можно не бояться от употребления лишней рюмки «разжижения мозгов» и похмельного страдания. Чего еще можно было желать от жизни в благополучной стране, и, по словам А. Вознесенского, «в наибескризиснейшей из систем», когда здесь и везде – безопасность и надежность. Шел 1983 год; «по шкале Рихтера» толчков не отмечалось, хотя поучения Владимира Мономаха нам надо было бы помнить... Кухня в ресторане была прекрасная; в тон закускам подавались опьяняющие напитки. Независимый поэтический разговор тек свободно...

К нашему столу подошел Валентин Устинов с некоей молодой особой и пожелал к нам присоединиться. Юрий уважал Валентина, - так мне казалось, однако направив на него выдающийся бинокулярный взор своих светящихся глаз, он произнес: «Бог любит троицу, четвертый – сатана!» Что это было? Юмор или категоричность, или же смесь того и другого?.. Видно было одно, что энергетика мысли изнутри осветила лоб поэта Кузнецова. И так бывало всегда, когда он, как ему казалось, высказывал истину, а не свирепел, что было ему свойственно...

Может оттого, что я произнес строку Кузнецова «Одинокий в столетье родном» и кто-то из нас рубцовское:

Я не один во всей вселенной.

Со мною книги и гармонь,

И друг поэзии нетленной –

В печи березовый огонь... разговор коснулся Николая Рубцова. Да, Николай Рубцов слышал «печальные звуки», которых не слышал никто! Я попытался рассказать о моей последней встрече с Рубцовым, но Юрий «въехал» с цитатой из Рубцова:

Из всех чудес всемирного потопа

Досталось нам безбрежное болото,

добавил: «Гениально всё охватил, как потоп», - и грустно «потянулся душой» к рюмке.

Я вспомнил свою последнюю встречу с Н. Рубцовым.

На дворе стоял «сентябрёв внук» - ноябрь 1970 года... Москва погружалась в сумерки. Курский вокзал. Воздух был по-рубцовски прохладным и сырым. Я купил билет до Харькова, намереваясь проведать матушку и чуть-чуть погостить. Вдруг вижу: Николай Рубцов! Батюшки светы! Николай! Какая встреча!..

Рубцов подошел ко мне. Его глаза светились, словно горящие угольки. Он переложил в левую руку фибровый чемоданчик; мы поздоровались...

Вот уж действительно «как привидение над рощею сосновой, Луна туманная взошла...» - продекламировал я. Николай воскликнул: «Услышать на вокзале строку Пушкина – это редкая удача! Здравствуй, Владимир!» - его взор светился угольками клюевской печи, что в Олонецкой губернии. Тот, кто хорошо знал Рубцова или глубоко прочитал его произведения, поймет мои слова: Николай при встречах и расставаниях преображался, вкладывал в эти мгновения свой дух: «оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле». Он никогда не бросал: «Привет!», «Салют!», «Пока!», но всегда: «Здравствуй!», «До свиданья!», - основательно, мудро, по-крестьянски, то есть по-русски. Этот «манер» изобличал в нем личность глубокую, духовно-философскую и в какой-то мере пантеистическую и фатальную. Он был тайной, как сама поэзия и понимался окружающими только на уровне интуиции, а те, кому этого было не дано, относились к нему невнимательно. Но цену себе он знал всегда и во всем... К кассе он подошел слева, вне очереди, вручил писательский билет и густым тенорком с басовитым подбоем проговорил: «Пожалуйста, русскому поэту - на отходящий до Горького!..»

У Николая была початая бутылка знаменитого портвейна студенческих лет «Три семерки» - этого, воистину, символа демократии улицы имени Добролюбова, 9/11. Мы вошли в буфет. Рубцов жестом дворянина потребовал два стакана, которые были доставлены беспрекословно... Выпили понемногу. Николай заткнул бутылку головастой пластмассовой пробкой и вернул ее на место, в чемоданчик... Зачем он ехал в Горький? На выступление ли, к другу или подруге, - мне неведомо. Важна была сама встреча... Рубцов не любил досужих разговоров, практических целей и всего, что связано с «материализмом». Он был человеком духа и, вероятно, человеком верующим. Он не пытал тайну, как Ю. Кузнецов и А. Передреев или же Лев Толстой; он ее созерцал и жил в ней, поскольку тайна – хлеб поэзии.

И как живые в наших разговорах

Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон!

Список этот можно продолжать и продолжать. Еще хочется подчеркнуть особое отношение Рубцова к некоторым движениям жизни, как к таинству причащения, например:

Когда опять на мокрый дикий ветер

Выходим мы, подняв воротники,

Каким-то грустным таинством на свете

У темных волн, в фонарном тусклом свете

Пройдет прощанье наше у реки.

Какая-то стихотворная магия, вязь строк и слов, интонация, гармоническое, орфографическое звучание стиха завораживающе действовала на нас в былые времена, когда он читал свои стихи лично.

Да, благословен час встречи с поэтом! Прав был турецкий паша! Николай обронил несколько слов об И. Анненском, прочел «Среди миров» и строки о смычке и скрипке: «Что было мукою для них, то людям музыкой казалось»... Уже позднее я вспоминал об этом и жалел, что не прочел ему строки Анненского из стихотворения «К портрету Достоевского»:

В нем Совесть сделалась пророком и поэтом,

И Карамазовы и бесы жили в нём, -

Но что для нас теперь сияет мягким светом,

То было для него мучительным огнем.

Понимает божество тот, у кого оно есть. Эти слова Гёльдерлина, видимо, витали тогда над нами. Рубцов был возбужден; чувствовалось, что такого взаимопонимания между нами он не ожидал. Курский вокзал. Мне – на юг, Рубцову – на восток. По пути к платформе я спросил у Николая, с тем, чтобы проверить себя, о С. Я. Надсоне: «Он нежен, беззащитен, а какие прекрасные стихи:

Не говорите мне «он умер». Он живет!

Пусть жертвенник разбит – огонь еще пылает,

Пусть роза сорвана – она еще цветет,

Пусть арфа сломана – аккорд еще рыдает!..»

Запахло угольком. Расставаясь, он, как всегда, дал мне совет: «Володя, читай классику...» Да, он знал Теофиля Готье, Мюссе, Леконта де Лиля, Шарля Бодлера... Мы выпили еще по глотку. Николай поднялся на ступеньку вагона. Поезд тронулся. Мы пожали друг другу руки, Рубцов соскочил на платформу, и мы вновь обменялись рукопожатием и обнялись... Ведь через порог прощаться нельзя... Однако это была наша последняя встреча.

Очнувшись от нахлынувших воспоминаний, я сказал: «Если для Е. Баратынского в его стихотворении о Гете нам сообщается, что немецкому поэту была «звездная книга ясна», то чего еще желать на свете?.. Для Николая Рубцова звездная книга и звезда полей были тайной, а тайна – причина поэзии»...

После моих слов Юрий Кузнецов вздрогнул, посмотрел сквозь шум ресторана на дубовую вязь потолка и, может быть, вспомнив свои строки: «И вырвет дубы с корнями над именем русским моим», - предложил выпить за великого Николая Рубцова. Мы, как по команде, осушили рюмки. Помолчали...

« Молчите, Тряпкин и Рубцов,

Поэты русской резервации...», - пробормотал Юрий...

Необходимо было перевести разговор на более легкую тему.

«Юра, говорят, что ты, дабы испытать судьбу, как будто выпрыгивал из окна общежития! Правда это или нет?» - вяло спросил я. Юрий заметно повеселел.

Его чело осветилось внутренним светом, и он, хохотнув, сказал: «Что ты, разве я дурак? Я присмотрелся, где водосточная труба, ветки, и исполнил безопасный... прыжок»...

«Соломки подстелил?!» - оживился Лев.

«Ты был пьян?» - пошел я в наступление.

«Нет, трезвый, как огурец» - парировал Юрий.

На этом беседа наша закончилась и мы поехали ко Льву Дубаеву. Там выпили спирту. И, благодаря Кузнецову, вовремя спохватились и откланялись хозяевам. Вот уж, воистину, брожение двух ипостасей жизни, столкновение семени тли и семени бесконечности: поэты никогда не хотят, чтобы что-то заканчивалось, им хочется вечного... Рубцов присутствовал среди нас духом своей личности. Перед уходом от Левы мы несколько расслабленно вновь пустились в воспоминания, пытались петь. Я не знаю, любил ли Юрий музыку. Вот Передреев, - тот любил слушать русские народные песни, хотя сам никогда не пел. Из них троих пел только Николай, аккомпанируя себе на гармони. Он знал русские романсы, русские песни, а также песни тюремные, черноморские, дворовые: «Я помню тот Ванинский порт», «По тундре, по железной дороге...», «Таганка», «Позабыт, позаброшен...», «Бескозырка». Также он пел и свои стихи.

Словом, в гостях у Льва мы не припали по-кавказски к бурдюку всепоглощающе и вспомнили Пушкина, который в Ларсе (неподалеку от Арзрума) с тоской выпил кахетинского вина из «вонючего бурдюка», а Лева вспомнил, не без иронии, «пирование» древних греков времен Гомера, которые тянули «Из козьих мехов отраду» свою...

Последующие наши встречи с Ю. Кузнецовым в Доме литераторов были краткими; он, конечно, не был «гением мотовства», но широта проявлялась в нем довольно часто... В 1979 году мы сидели в гостиной клуба. У меня вышла книга «Тяжелые ветви», и я поспешил подарить ее Юрию. Он специально назначил мне встречу, чтобы поговорить о моих стихах.

Вначале он произнес несколько довольно скупых комплиментов о моей книге. Затем отметил несколько стихотворений, которые ему понравились и которые он считает настоящей поэзией и подал мне листок с названиями стихотворений, напечатанных на машинке... Всего четыре или пять стихотворений. Из них помню только одно: «Хатенка милая, здорово...».

В ответ он подарил мне свою книгу «Выходя на дорогу, душа оглянулась». На этом мы расстались. Расстались, стараясь не оставлять любовь на старость, а водку на утро.

Позднее, прочитав его книгу, я заметил, что поэтикой Кузнецова заметно овладевает одухотворение мира. Что он не тянется, как Адам, к яблоку рукой, а делает это душой: «Я потянулся к яблоку душой». Особенно мне понравилась строка: «Мне стыдно потому, что всё прошло», напомнившая лермонтовское: «Мне грустно оттого, что весело тебе». У Юрия эта строка забавна, философична и глубока.

В глухие годы перестройки мы встречались чаще. Тогда на слуху была частушка, которую я вычитал у Владимира Крупина в его «Прощай, Россия, встретимся в раю»: «Перестройка – Мать родная, Горбачев – отец родной. На хрен мне родня такая, лучше буду сиротой». Тогда мы страдали от «сухого закона» - иными словами, от сухих вин, которые бросали в сон, страдали от нехваток и очередей, от безгонорарщины, от плохой «паленой» водки... На наших глазах рушились издательства, трескались стены редакций. Моя очередная книга так и не вышла в «Современнике», правда аванс я все же получить успел. А. Передрееву удалось в «Советском писателе» издать избранное, а Кузнецову «После вечного боя»...

К этому смутному времени Николай Рубцов уже ушел в мир иной...

Все, что было накоплено нашими отцами, гибло; человек, как целостность, понемногу «расчеловечивался», терял веру, многим стало не до поэзии.

Изъять поэзию из рациона духовной пищи, - значит освободить дорогу к финишу, во ад; кати, мол, милый, путь свободен, свет зеленый, без пробок и светофоров...

Вспоминалось ремарковское: «Ушло в прошлое время человеческих и чисто мужских мечтаний. Торжествовали дельцы. Продажность. Нищета». Да, шарманка крутится, сознание буксует. Но после мучительных размышлений пустились мы все зарабатывать на кусок хлеба кто как мог. Я возил бумагу для издательства, таскал пакеты книг и катал ролики бумаги. Кузнецов был вынужден оставить «вольные хлеба» и надеть ярем редактора в сохранившемся журнале «Наш современник». Передреев еще глубже вник в переводную работу, тянул жуткую лямку переводчика, но постепенно нужда в переводах для рынка стала пропадать... Самый крутой поворот в истории нашей жизни Передреев не застал, - он ушел в мир иной. И только Юрию Кузнецову, третьему из орлов, удалось, то ли на ястребином пере, то ли еще каким-то способом перелететь пропасть, которая разверзлась в России, «посреди войны»...

* * *

Чтобы постичь истину, которая в мире Одна, но у каждого своя, требуется долгий путь к ней, хотя по слову Конфуция «истина всегда рядом с нами». И Юрий Кузнецов знал это. Его книгу «Во мне и рядом – даль» я купил в 120-м магазине «Библиоглобус», что на Кировской, ставшей снова Мясницкой, в 1974 году. Я купил ее из-за названия и первого прочитанного стихотворения, последняя строка которого была близка мне по мысли и характеру: «Сухими глазами смотришь, и взгляд твой – как эшелон, Он тянется длинный, длинный, вздрагивая и громыхая». Мне понравилась экспрессия (хотя техника спрятана плохо); но написано по законам красоты, и еще почему-то мне напомнило фетовское:

Уноси мою душу в звенящую даль,

Где как месяц над рощей печаль.

Книга эта принесла Кузнецову известность. Сергей Наровчатов, руководитель семинара в Литинституте, своим авторитетом поддержал ученика. А конкретно – он отметил стихи о войне, которые были написаны стихотворцем нового, невоенного поколения.

В «Правде» он процитировал стихотворения «Память» и «Возвращение».

Снова память тащит санки по двору.

Дом без стекол.

В доме нет воды.

Мать уходит в прошлое, как по воду,

А колодец посреди войны...

Не ходи ты, ради Бога, мама,

К этому колодцу за войной!

Как ты будешь жить на свете, мама.

Обмороженная сединой?

Интонация древнего плача, густой метафоры и метонимии, как ее разновидности (в дальнейшем метонимия станет для Кузнецова, как для казака – верный конь) придает зрительность чувствам. Вообще творчество Юрия Кузнецова обладает могуществом зрительности чувства; порой он даже излишне эксплуатирует этот прием образности через предметы мира... Но об этом потом. Иллюзорно-кинематографическое в стихах ёмко и заразительно действует на воображение так, что много стихотворений за один присест «не выпьешь». И если Кузнецов при этом еще вплетает в ткань сюжет, то порой чувства, переданные словом, ощущаются почти физически (стихотворение о березе, на которой он и его девушка раскачивались в отрочестве, стихи о карусели, которая закружила ему голову, образ морозного стекла, на котором «останутся пальцы царапать и останутся губы кричать»). Он волхвовал, колдовал, создавал мифы и сказки, то есть выполнял подлинное назначение поэта, носителя духа, верования, мировоззрения народа, его когда-то единое мироощущение, без плюрализма и хаоса рынка. Все языческие образы были внесены поэтом в свое творчество с единственной целью – докопаться, доискаться до истины, смысла и причины жизни русского человека и его назначения на земле, обладающей несметными материальными и духовными ресурсами, но подвергающейся всевозможным драмам, разорам, трагедиям, и которой почти через поколение приходится начинать все сначала...

Укоренение в Богосознании вырывается одной эпохой за другой... Об этом строки Кузнецова: «И вырвет дубы с корнями над именем русским моим». А ведь дуб – дерево Перуна, древо жизни русского мужика-пахаря, который явлен миру «из персти земной», который поклонялся Микуле Селяниновичу и чествовал его так же, как и после принятия христианства -Николая Чудотворца Мирликийского. Это типическая красная нить или доминанта творчества, плач поэта о судьбе его предков, об их былом могуществе, а потому и он, поэт – «Одинокий в столетье родном». Хотя Рубцов и не считал себя одиноким, но в текущей жизни был необычайно неприкаянным и одиноким... Юрий сильно любил параллелизмы, эти древние методики единства мира и неразделимости природы («Не буря соколов занесла через поле широкое...», «То не ветер ветку клонит...»).

Спор держу ли в родимом краю,

С верной женщиной жизнь вспоминаю

Или думаю думу свою –

Слышу свист, а откуда – не знаю.

Кузнецову присущи поэтическая страсть, психологический взрыв, безудержность:

Вот Бог, а вот Россия! Уходи!

..................................................

Я кину дом и молодость пропью,

Пойду один по родине шататься,

Я вырву губы, чтоб всю жизнь смеяться

Над тем, что говорил тебе: люблю.

Это уже хватка не мальчика, но мужа; такой характер бросал не одного бойца в атаку. Не случайно иностранцы отмечают то, что лучше и душевнее друга, чем русский, нет на земле; но и не дай Бог, в русском обрести врага, так что с русским хорошо дружить.

Николаю Рубцову написать нечто подобное и не приснилось бы, в силу его характера, поэтики, личностной эстетики и мировоззрения... Передрееву –

еще можно допустить, но только не Рубцову. Рубцов возвышенно-тонок. Он, расставаясь, не раскаивался в любви а ненавязчиво благодарил жизнь за может быть краткую, но любовь:

Не грусти на знобящем причале,

Парохода весною не жди.

Лучше выпьем давай на прощанье

За недолгую нежность в груди.

Да, Николай был нежнейшим человеком. Как говорят в народе, настоящий поэт – всегда хороший человек.

Однако Кузнецов учился и у Есенина и, естественно, у Рубцова:

Синий май. Золотая теплынь,

Не прозвякнет кольцо у калитки.

Кстати, Б. Пастернак сокрушался, что вот так просто, как Есенин, ему не написать:

Тих мой край после бурь, после гроз.

У Кузнецова:

Тихий край. Невысокое солнце.

За околицей небо и даль.

Это нечто похожее на есенинско-рубцовское, но далее сугубо кузнецовские строки:

Сколько лет простоял у колодца

В деревянном раздумье журавль.

У Рубцова: Высокий дуб. Глубокая вода.

...

Отгудели мои пароходы,

Отскрипели телеги мои,

Я пришел к тебе в дни непогоды,

Так изволь, хоть водой напои.

У Кузнецова:

Снилось мне, только сны не сбылись,

Телефоны мои надорвались,

Почтальоны вчистую спились...

Вот так ребята шли в поэзию и, как всё в природе поначалу имеет всё общее, а затем, перед зрелостью, каждое дерево приносит свой оригинальный вкус, вес, сладость, аромат и гармонию, - так вот и творческий человек, особенно поэт. Вы можете уловить в лимоне вкус полыни, в запахе георгин – запах подсолнуха, но на этом вся общность и заканчивается, хотя мир в них остается тот же – Божий. Тот, кто не любит природу – не любит Родину, а тот, кто не любит Родину – не любит поэта. Но, к сожалению, есть на земле силы, которые не любят природу, созданную Богом; они готовы уничтожить ее, как старую архитектуру, памятники, уничтожить березы и одуванчики и наставить пластмассовых пальм, на которые нацепить пластмассовых петухов с компьютерным горлом. Но это уже другое...

Резкие стихи в лирике Кузнецова с годами утихомирились, и вообще он перешел на ниву подлинного самопознания. Он уже не так рубит концы, как и молодой Семен Надсон: «Прочь от меня – я проклинаю Любовь безумную мою».

Между рожденным свыше и обычным потребителем-обывателем, духовным рабом, обычным прозябающим мертвецом, служащим сиюминутному удобству в мире вещей и истощающим силу вещей, если сказать по-одесски, - большая разница, а если серьезно, то «Между Мною и вами – великая пропасть».

Вчера я ходил по земле, а сегодня

Хоть бейте мячом – мое место свободно.

А в мире, я слышал, становится тесно...

Займите, займите – свободное место!

Займите – и станете вечно скитаться,

И вам никогда пересечь не удастся

Пустыню, в которой блуждал я до срока;

Узнайте, как было до вас мне далёко!

Портрет поэта реалистичен и таинственен. Кузнецов всегда держит читателя в напряжении, он мучит его, заставляет не как Рубцов – страдать, а сильно переживать, удивляться тяжести, громоздкости мира, лежащего во зле, невежестве, в сонном равнодушии, эгоизме и гордыни, а главное – непониманию людьми своего назначения в жизни, стадности, потере корней родства с предками, разрушению триединства мира, святой троицы: прошлого, настоящего, будущего, опустошенности и пошлому стремлению к материальным выгодам.

Но чтобы ощутить Рубцова, дух сильно напрягать не надо. Только вспоминать о Рубцове нелегко, горестно, хотя при этом и ощущаешь чувство некой возвышенности над обыденностью... Рубцов прост, верен себе и своей Отчизне, своему древнему корню, Руси:

Перед этим строгим сельсоветом,

Перед этим стадом у моста,

Перед всем старинным белым светом

Я клянусь:

Душа моя чиста.

Или:

Душа свои не помнит годы,

Так по-младенчески чиста,

Как говорящие уста

Нас окружающей природы.

Великая глубина в нежной сыновней простоте чувства родины, единства сущего обличает в Рубцове большого русского поэта. Рубцов выделялся из троицы торжественной верой в Бога, в творца всего живущего, в чудо природы: «Боюсь я, боюсь я, как сильная, вольная птица, разбить свои крылья и больше не видеть чудес»...

В комнате общежития, которую мы занимали вдвоем с Рубцовым, на стене он прикрепил «походную» иконку с ликом Николая-угодника... Но в моем присутствии на нее не крестился. Он, как шолоховский герой, стыдился креститься при всех, поскольку когда крестишься, тем самым налаживаешь связь со своими предками и очищаешь суетный путь ко Святому духу.

О, дивное счастье родиться

В лугах, словно ангел,

Под куполом синих небес.

Рубцов ввел в свою поэзию лексикон классики: «купол небес», «жилище», «кладбище», «погост» и даже пушкинские рифмы «полн-волн». Подобное мог совершить человек глубоко одаренный, любящий и ценящий и само дерево, и его плод, а не как иные – любят плод, а само дерево ненавидят, «а сало русское едят».

Николай любил Иоанна Кронштадтского, знал его житие; вообще он был сведущ в святоотеческой литературе и, видимо, очень хорошо учился в детдомовской, а потом в никольской школе и при хороших учителях. Это заметно. Не появилось бы у него стихотворение «Цветы», если бы не влияние Иоанна, который говорил, что цветы – остатки рая на земле и, увидев на лугу цветок, наклонялся и целовал его, а разгибаясь, тихо улыбался со словами: «Целую Десницу твою, Господи, создавшую эту красоту». Строка Рубцова органично перекликается с этим эпизодом: «И разлюбив вот эту красоту, я не создам, наверное, другую». Без любви можно создать нечто, но не красоту; и это будет уже иное, разрушительное...

Природа жива и сильна традицией, она повторяет себя бесконечно, семя рождает новое травяное быльё и т. д... Искусственно выведенный гибрид растения дает семена, которые не повторяют его, поэтому он дичает и вырождается. Таким образом, если мыслить глобально, то жизнь природы от искусственного вмешательства может прекратиться в ее существующем виде. Так и искусственное разделение литературоведами русского поэтического потока на век золотой, серебряный, урановый, каменный, - прием если не языческий,то, наверное, наивный. Может быть, такой прием облегчает изучение этого духовного движения нации. К примеру, «серебряный век» - век отпадения от Бога, от народа-языкотворца, укоренения в эгоизме; это упадок, некий духовный протестантизм. Очень похоже на то, как в средние века в живописи наблюдалось не Возрождение, а упадок, выпячивание человеческой гордыни, когда тварь «восстает против Творца», полный обрыв связей с единством мира, природы, духа, Пресвятой Троицей. Прошли всевозможные металлические времена, и вот явился Николай Рубцов и воскликнул: «Не порвать мне мучительной связи С долгой осенью нашей земли, С деревцом у сырой коновязи, С журавлями в холодной дали»... Об этих строках Александр Бобров говорил мне, что здесь Рубцов сильнее Есенина. Может быть. А вот Бродский, спокойный человек, куда бы он ни поехал или уехал, заключает безапелляционно: «Я никуда не уехал, я переместился в пространстве»... Такое впечатление, что появление индивидуума на земле безначально и навсегда конечно, и это в пространстве, в бесконечности. Это – фраза, и не более того. Ведь появление человека на свет, его рождение, есть работа многих поколений до него... Даже гения народ выращивает веками, подобно тому, как могучее дерево накапливает силы, энергию и обновляет свое гаснущее семя. Свидетельство тому – ослабление энергетической сущности в вещах, в продуктах, в еде, ястве, естестве, а потому не заметно, что последующие поколения становятся крепче. Древние китайские мудрецы говорили: «Не истощай силу вещей». Перемещаться, конечно, хорошо, но как сказал Н. Рубцов: «С каждой избою и тучею, С громом, готовым упасть, Чувствую самую жгучую, Самую смертную связь». Эти строки гениальны и в обратном меня никто не убедит. Николай Михайлович Рубцов совершил колоссальный подвиг; он вернул, соединил красную нить русской поэзии, прерванную «серебряным веком», в котором потерпел крах даже великий А. Блок... Значение поэзии Рубцова еще не оценено по достоинству. И только когда утихомирится погоня за деньгами, и люди вернутся к духовной жизни, - а иного не дано, - ему воздадут по заслугам... А наряду с ним и Передрееву, Кузнецову, Владимиру Соколову, Борису Примерову...

Помнится, однажды, в 90-е годы мы сидели, загнанные в подвальный буфет Центрального дома литераторов... Борис жадно ел бутерброды. Мы кое-как набираем на «Старорусскую». Вошел В. Соколов с костылем в руке. Примеров, растягивая слова, словно гармонь, басовито спросил Соколова: «Скажи, Володя, ты стал бы поэтом, если бы не Советская власть?» Соколов невозмутимо ответил: «Нет»... Борис Примеров, практически один из всех, развивал теорию, что именно Советская власть дала материальную базу для развития литературы. Незадолго до кончины Бориса, я встретил его на Мясницкой. Он обрадовался и, горько улыбнувшись, повторил: «Кончилась Советская власть, Володя, и кончилась наша русская поэзия»... Может быть это и так, но только на время. Время обладает сильным гипнозом... У Владимира Соколова есть стихотворение «Звезда полей» с эпиграфом:

Звезда полей, звезда полей над отчим домом,

И матери моей печальная рука –

Осколок песни той вчера за тихим Доном

Из чуждых уст меня настиг издалека.

Николай Рубцов по дружбе с Соколовым назвал свою первую столичную книгу «Звезда полей». И надо отметить, что невозможно было подобрать название лучше и удачнее; оно держит книгу самодержавно, если можно так выразиться... Николай подарил ее мне, но прежде чем сделать надпись, устремил на меня сверла своих небольших пронзительных глаз, словно исследуя меня своим сознанием, и затем подписал красивым ровным почерком отличника чистописания: «Очень по-дружески, навсегда».

Стихотворение Рубцова «Цветы» - это поэтический шедевр, удивительно идиллическая пьеса, исполненная лиризма, задушевности, участия ко всему живому; так жалеть могут только дети и настоящие поэты. Стихотворение это, по-моему, следует изучать в школе. Оно развивает вкус, чувство красоты, ощущение гармонии, сочувствие, - словом все то, что мы называем духовностью. Стихотворение глубоко нравственно, что необходимо подчеркнуть, и я охотно процитирую его здесь:

По утрам умывались росой,

Как цвели они! Как красовались!

Но упали они под косой,

И спросил я: - А как назывались? –

И мерещилось многие дни

Что-то тайное в этой развязке:

Слишком грустно и нежно они

Назывались – «анютины глазки».

Русское крестьянство, народ-пахарь, этот аристократ духа, носитель православия, нес в себе и в сердце своем идею Спасителя. Уход от церкви был для русского человека трагедией. Поскольку государство охраняет людей, объединенных общей идеей, в результате народ становится нацией и люди хорошо понимают друг друга. Общее мировоззрение создает общность, а плюрализм – разделяет. Церковь – не Карфаген, и ее не разрушишь; она укреплена Богом и есть тело Христово, то есть материальное выражение духа. Никакие апокалипсисы ее не уничтожат; они есть следствие, а не причина. Церковь несет человеку величайшее к нему уважение, оберегает сущность его, спасает его во времена величия и слабости, она – утверждение самостояния человека в духе на материальной земле, созданной словом-духом, логосом. И, может быть, вскоре закончатся и холодные, и горячие войны...

Есть старинное изречение, пришедшее к нам на Русь: «Сладко и радостно погибнуть за Отечество», в состав которого входят твои прадеды, деды, отцы, братья... Рубцов, рано потерявший отца, который погиб на войне, и мать, остро чувствовал Родину, Отчизну, Мать-землю; за свою северную деревню он был готов умереть.

За старинный плеск ее паромный,

За ее пустынные стога

Я готов безропотно и скромно

Умереть от выстрела врага...

Литературная элита 60-70 годов ХХ столетия была удивлена и потрясена строчками Рубцова: «Люблю твою, Россия, старину, Твои леса, погосты и молитвы...» Мало какому секретарю партии понравились бы в то время эти строки... Поэтому на Вологодщине чиновники относились к Рубцову довольно сдержанно. Они опасались неких неприятностей, которые могло им принести общение с поэтом, любящим Российское самодержавие.

Рубцов умело проводил свои мысли и идеи в стихах:

И я молюсь – о русская земля! -

Не на твои забытые иконы,

Молюсь на лик священного Кремля

И на его таинственные звоны...

Кремль для Николая Рубцова – обобщающая икона...

Если Юрий Кузнецов пытался разгадать тайну жизни, а значит и поэзии, и заодно с ним в какой-то мере к этому стремился и Анатолий Передреев, то Николай Рубцов тайну только исповедовал, ибо она – мать поэзии. Эта ипостась хорошо выражена в «Вечерних стихах»:

Вникаю в мудрость древних изречений

О сложном смысле жизни на земле.

Я не боюсь осенних помрачений!

Я полюбил ненастный шум вечерний,

Огни в реке и Вологду во мгле...

Старое русское слово «чужбина» вновь, после Пушкина («Нам целый мир – чужбина, Отечество нам – Царское Село»), зазвучало у Рубцова:

Сижу себе, разглядываю спину

Кого-то уходящего в плаще,

Хочу запеть про тонкую рябину,

Или про чью-то горькую чужбину,

Или о чем-то русском вообще.

Уж кто-кто, а Рубцов-то знал песню на слова И. Сурикова «Там в саду при долине Громко пел соловей, А я мальчик на Чужбине Позабыт от людей»...

Хочется отметить отношение Рубцова к пониманию жизни. Он если и не пытал тайну, однако туманно, но искренне, как может сказать только природа, изрек:

Я слышу печальные звуки,

Которых не слышит никто.

Да, Николай Михайлович Рубцов хорошо знал свое предназначение и имел достоинство; он был аристократом духа и большим поэтом.

Выискивать как и что написано, по-моему, грешно и неблагодарно, однако это одна из стежек-дорожек к самопознанию и погружению в общий котел жизни, если в этом есть потребность. Пытаться найти прохладное место в кипящем котле – дело безнадежное. Но если в тебе самом обретается

нечто подобное, - ради Бога, пишите, идите, ищите и обрящете. Господи, помоги вкупе со своими избранниками на бренной земле! Подобные настроения посещали, как мне ведомо, и Рубцова, и Передреева, и Кузнецова.

«Юра, - сказал я ему однажды, когда был в редакции в начале нынешнего века, - если с поэзией так пойдут дела, то кто же нас будет читать? Новые поколения не выучены, не владеют словом. Ведь работа души, духа – самая тяжелая; тем более что она не приносит быстрых материальных благ».

«Молчи! – вскричал Юрий Поликарпович и таким манером снес голову моему нытью, словно шашкой. Да, он был кшатрий, вернее, он был в нем... А

«дровишки» известно откуда: ведь каста русских казаков, как и каста кшатриев (воинов) в Индии, - вторая после брахманов.

* * *

Все вопросы и проблемы, о которых я говорю, мучили моих друзей по поэтическому цеху.

Ошибки совершают все. Например, Лев Толстой, эта «глыба», «матерый человечище», и тот совершал умопомрачительные ошибки.

Все графья, князья, феодальное дворянство во Франции и России вышли из крестьян, так же, как затем купцы, буржуа, от которых задыхались Флобер и Мопассан. Все видные военачальники и генералы, воевавшие в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. вышли из крестьян; один только генералиссимус Сталин (Джугашвили) - из ремесленников (его отец был сапожником).

Говорят, гений – это несчастье. Абсолютно верно. Но абсолютным несчастьем это было бы тогда, когда бы все остальные человеческие субъекты были счастливы. Счастье – оно, как и сознание - внутри человека, в его духе. У Бога нет вещей относительных, поскольку все они есть одно. А в человеческом обществе они есть. Только здесь, в мире локальном прав Энштейн.

Важно, чтобы гений этот не принес несчастье своим ближним. Духовно- мыслительный блуд графа Толстого известен, но он блудил еще и в писательстве, как художник. Литературоведы это констатировали, но никто, мне кажется, не дал этому оценку. В «Войне и мире» он попытался, словно праведный Ной, взглянуть на мир глазами первого, после потопа, человека с горы Арарат на обновленную землю... Вот стоит береза. Толстой решил не называть березу березой, ибо это название дано дереву человеком. И он пишет, что стоит дерево с белым стволом и черными пятнами. Бежали кусты ракитника, но у Толстого это – какая-то низкая растительность (примеры привожу по памяти). И это ошибка катастрофическая не только в философско-бытовом развороте; а страшнее – в духовном. С древности известно, что если мы наделяем предмет именем, то тем самым мы его одухотворяем. Слово – дух. Тем более – имя человека. Мы одухотворяем окружающий мир своим сознанием. А ежели мы не погружаем предмет в свое сознание, то и он нас не сознает и нет тогда общего со-знания. Тьма и хаос обступают Ноя, а в данном случае – графа. Писатель упал с духовного моста, который он строил долгие годы. Хорошо, что Бог его миловал, и он не пошел далее. А то бы получилось, что человек еще не зверь в природе, но Маугли – точно... Вот и поди потом разберись, откуда появляются «Бурлаки» Репина, абстрактное искусство и всякие квадраты и треугольники... Всё - в человеке, который отпал от Творца...

Но вернемся к песочнице нашего быта, к нашей жизни, ее «мышьей беготне», которая, возможно, есть мифический промежуток между «вдохом и выдохом Брахмы».

Однажды, когда я еще учился в Литературном институте, произошел такой случай. Утром я ушел на лекции. В это время Рубцова посетил Егор Исаев. Когда я вернулся в общежитие, два поэта еще держали беседу. Я, естественно, не стал им мешать и ушел к своим однокурсникам... Вернувшись вечером, я не узнал своей комнаты: две мои белые рубашки, которые готовила и крахмалила для меня мама, валялись на полу; портфель с раскрытой «пастью» был брошен под стол; еще какие-то сугубо материальные предметы прозябали под моей кроватью. Первым моим порывом было «вырубить» любого, кто войдет в дверь... Затем я немного успокоился, но убирать ничего не стал... Немного погодя, вернулся Николай. Он потрогал иконку Николая угодника и, сверкнув в мою сторону раскаленными угольками глаз, спросил: «Володя, скажи, ты приставлен ко мне?» Я всё понял. Гнев мой улетучился. Я стал разуверять его, уговаривать; говорил, что эти самые разбросанные рубашки готовила для меня мама, которой я читал его стихи и на которую они произвели большое впечатление. Он опешил. Принялся собирать мои вещи. В это время вошел Анатолий Ревуцкий, «черный полковник», - могучий, высокий боксер, автор книги «Третий раунд»... Ревуцкий был моим земляком; он-то и познакомил меня с творчеством Н. Рубцова, а потом и с самим автором. В руках Анатолий держал «гранату» портвейна «Три семерки» - вино имени Добролюбова, 9 ?11... Ревуцкий, находясь в роли «черного полковника» поставил меня и Рубцова по стойке «смирно»... Я протер три граненых «аршина», в которые Анатолий профессионально разлил вино... Выяснилось, что некто пустил «утку», якобы аз грешный приставлен следить за Рубцовым от КГБ, и «утка» эта упала на благодатную почву впечатлительности Рубцова. В то время Рубцов после нескольких восстановлений в институте обрел покровительство самого ректора Владимира Федоровича Пименова и бояться ему было нечего.

Однако, как чуткая душа, Николай был мнительным, иногда болезненно; недоброжелатели пользовались этим с отроческой жестокостью (в «общагах» тогда начинала заводиться эта бацилла, пришедшая из зон и лагерей).

«Коля! Володя Андреев – мой друг, земляк; ведь он многие твои стихи знает наизусть!», - с этими словами Ревуцкий приласкал его и сказал еще несколько нежных слов. А что еще надо было этому взрослому ребенку, поэту от Бога...

Бедный Николка стал кротким, как агнец и мне невольно вспомнились очень точные по образу слова Маяковского о Есенине после их первой встречи: «Так могло бы заговорить лампадное масло, если бы могло говорить».

Одновременно Рубцов был мятежен и тверд; он поражал всех своей эрудицией. В институте его очень любили поэты из национальных республик за его русизм, за память о Российской империи, за уважение к ее монархам.

«Володя, - говорил он мне, - у нас в России не было плохих царей». А ведь в школе нас учили, что цари были угнетателями рабочих и крестьян... Книг тогда о прошлом России не было; мало кто мог читать Коринфского, Киреевского, Соловьева, Данилевского, Афанасьева «Поэтическое воззрение на природу», «Историю государства Российского», русских философов, но те кто хотел, могли прочитать многое.

Однажды к нам в комнату ворвался, голый по пояс, поэт из Татарии и принялся совершать магические движения, а потом, обращаясь к Рубцову, воскликнул: «Я – Чингиз-хан!». В ответ ему Рубцов парировал: «А я – Мстислав Удалой! А сейчас извольте выйти вон!» - и он распахнул дверь.

У Рубцова, как и у всех обитателей планеты были житейские ошибки, но в творчестве их почти нет.

Ошибки есть у Юрия Кузнецова; может быть, это оттого, что взлетел выше и охватил больше...

У Анатолия Передреева, в смысле поэтики, стиха почти нет ошибок.

У Николая Рубцова их нет, как у Пушкина, да именно у Пушкина, потому что поэтический поток ненавязчиво входил в речевое русло русского языка. Не видно технических приемов, ибо они органичны. Это свойство таланта, только его – таланта.

Например, у Маяковского все мастерство на виду; видно, как он левой рукой чешет правую, его мужество в познании русского языка сокрушительно, но благодаря талантливой страстности, болезненному чувству справедливости и почти нарочитого показа неприкрытого мастерства, он остается в литературе. Пока никто не смог написать лучше, иначе, чем «Стихи о советском паспорте» В. Маяковского. Но Маяковский – это особая статья, и здесь я привел его имя для ясности разговора...

Рубцов зачастую пользуется рифмой классической, формой стиха традиционной, придав ей певучесть, гибкость, изворотливость.

Рифма же новая у Рубцова хороша и полнозвучна, не в пример есенинской:

Звезда полей во мгле заледенелой,

Остановившись, смотрит в полынью.

Уж на часах двенадцать прозвенело,

И сон окутал родину мою.

О том, что это – стихи Богоявленские, Крещенские, никто и не догадывался, поскольку почти никто не знал ни русского земледельческого календаря, ни язычества, ни христианства. А ведь поэт (как мне всегда при встречах говорил Борис Примеров) – это память. Память, обрядность на Руси несли в себе колдуны, обрядихи, ведуны, кудесники – словом, жрецы, те, кто приносил жертвы божеству.

Новая рифма для этого стихотворения: «заледенело – прозвенело» и т. д.

У Кузнецова рифма слаба не оттого, что он не блюл ее, - нет; ему, извините, было не до нее. Он настолько отдавался смыслу, образу, его развитию, движению стиха, мифа и всегда готовил взрыв информации: «пашню – страшный», «открытым – гиацинтом», «падал – кабель»... И читатель этого не замечает, как не придает этому значения и автор. Однако, начинал Юрий не такой рифмой, а точной, иначе в редакциях его стихи «зарыли» бы и – прощай литература, поэзия. Но об этом позднее.

* * *

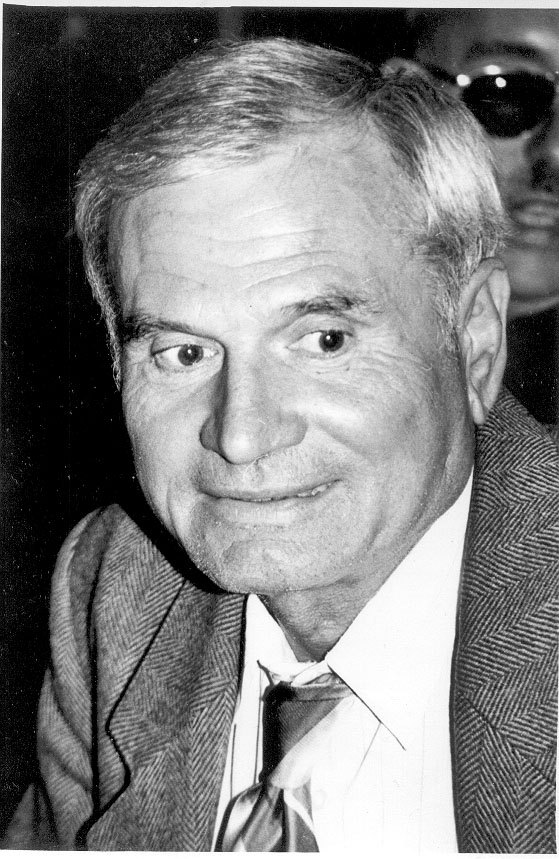

Анатолия Передреева я впервые увидел в Центральном доме литераторов, в «Пестром зале». Рядом с ним – прекрасная и луноокая Шемаханская царица – Шема. У нее большие яркие черные глаза; она выделялась своей неприглаженной немосковской красотой. Сам Передреев был молодой, длинношеий, с лучистыми серо-голубыми глазами, высокий, поджарый, с густыми каштановыми волосами - как говорится, красавец поэтической внешности. Как сказала бы моя мама – породистый. В русских селах весьма ценили породу, и когда выбирали жениха или невесту, то это ставили «впереди лошади» или «паровоза». Шема оказалась его женой. До переезда в Москву он жил в Грозном. Каким образом он устроился на работу в столице и получил квартиру на Профсоюзной я тогда не знал. Но в те времена этим мало интересовались; все были молоды; заботы и забавы, потом исчезнувшие «как сон, как утренний туман», были не те. Я знал, что в творчестве ему помогали Владимир Соколов и Вадим Валерианович Кожинов, а в социально-практической жизни – Феликс Кузнецов. Передреев был надеждой Союза писателей СССР. Позднее он переехал в трехкомнатную квартиру на Беговой.

Я бывал у него в гостях и в старой, и в новой квартирах; Передреев был необычайно хлебосольным человеком, высоким и прямым и физически, и духовно... Одним словом, парубок был гарный – статный, видный и умный, с руками шофера и пианиста. Когда он, шутя, надевал мою шляпу – то был вылитым ковбоем. Кисти его рук во время разговора выразительно покачивались, дополняя и углубляя сказанное, когда же они сжимались в кулаки, мне становилось как-то неуютно... Мне повезло, что никогда не пришлось испробовать силу его удара, хотя челюсть моя несколько раз все же служила мишенью. Но всякий раз мне удавалось уклониться или же словом вывести из замыкания его логику...